Blurred Lines

„Ein Pilz, noch leicht zitternd von der Berührung, war aus der schmalen Ritze zwischen Badewanne und Spanwand herausgewachsen. Die warmen Sporen von der Oberfläche schmolzen auf meinen Fingern zu Schleim, schlichen sich zwischen die Rillen der Haut.“1 Johanna, die Protagonistin in Jenny Hvals Roman Perlenbrauerei, liegt entspannt in der Badewanne und liest einen erotischen Schundroman, als der phallische Fremdkörper ihre Lektüre stört. Innerhalb weniger Stunden hat sich der Pilz, ein Hallimasch, in der Badewanne in der alten Bierbrauerei breit gemacht, in der Johanna und ihre Mitbewohnerin Carrel leben. Selbst die glatten Ränder der Wanne gebieten dem wuchernden Wesen keinen Einhalt: Seine schleimigen Sporen durchdringen Johannas Haut und binnen Sekunden vereinigen sich Mensch und Pilz in einer grotesken Symbiose.

Symbiosen, d.h. gesellschaftliche Verbindungen zwischen zwei Lebewesen, gibt es in unserer Umwelt zuhauf. Seit Findet Nemo (2003) gehört die Wohngemeinschaft von Clownfisch und Seeanemone mit Sicherheit zu den populärsten. Die Anemone schützt den Fisch mit ihren giftigen Nesseln vor Angreifer:innen, während der Fisch das Nesseltier ebenso vor Feind:innen verteidigt. Den aktuellen Klimadebatten ist die Symbiose eine willkommene Denkfigur, um uns darauf aufmerksam zu machen, dass auch wir als menschliche Bewohner:innen des Planeten in unzähligen symbiotischen Beziehungen mit anderen Lebewesen stehen.

Es ist demnach kein Zufall, dass sich ausgerechnet Johanna und ein Hallimasch symbiotisch verbinden. Pilze haben in der Literatur der jüngeren Vergangenheit allgemein Konjunktur, insbesondere in solchen Texten, in denen es wie in Perlenbrauerei darum geht, patriarchale Strukturen zu unterwandern und aufzulösen.2 In Hvals weirdem3 Roman durchbricht der Hallimasch als Stellvertreter der ‚Natur‘ nicht nur die kulturelle Ordnung des Badezimmers, er verweist auch auf Johannas queer-sexuelles Erwachen.4 Perlenbrauerei verbindet, wie ich nachfolgend zeige, das subversive Potential homosexuellen Begehrens mit queer ökologischen Debatten,5 wie sie rund um die Klimakrise geführt werden.

Der Pilz als Unruhestifter

In ihrem Buch Unruhig bleiben fragt die Wissenschaftstheoretikerin und Biologin Donna Haraway: „Was muss durchschnitten und was muss verknüpft werden, damit artenübergreifendes Gedeihen auf dieser Erde eine Chance hat; ein Gedeihen, das menschliche und anders-als-menschliche Wesen in die Verwandtschaft miteinschließt?“6 Haraway verlangt nach einer neuen Form des Miteinanders, die es uns ermöglicht, „in den Geweben einer Welt, deren schiere Bewohnbarkeit bedroht ist“,7 fortzuleben. Was sie damit meint, ist, dass wir Verwandtschaften und Beziehungen anders gestalten müssen als rein familiär, wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen. Um das Anthropozän zu überwinden – d.h. das Zeitalter, in dem der Mensch mit seinem enormen Einfluss das Leben auf der Erde bedroht – ist es nötig, uns mit anderen Lebewesen gemein zu machen. Das bedeutet, anzuerkennen, dass der Mensch bei Weitem nicht das Maß aller Dinge ist, sondern vielmehr ein Organismus neben zahlreichen anderen, darunter Mikroben, Pflanzen, Tiere – und Pilze.

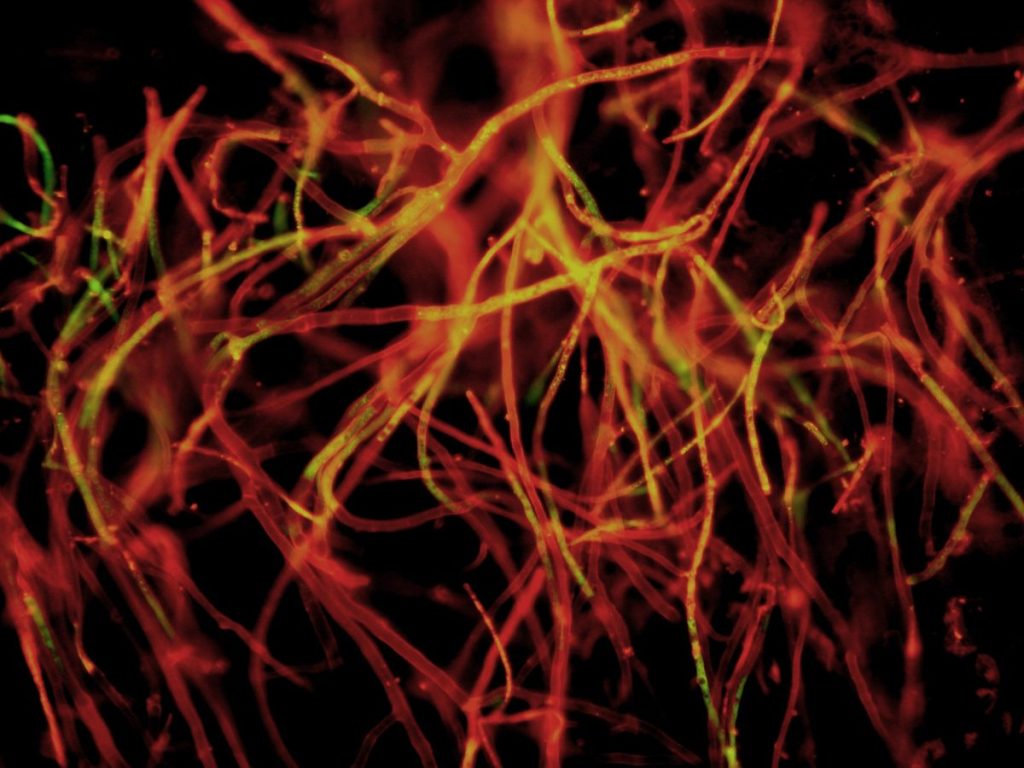

Pilze stören unsere Ordnung. Sie sind sesshaft wie Pflanzen, betreiben aber keine Photosynthese. Stattdessen nehmen sie ihre Nahrung über dünne Fäden (Hyphen) auf, die sie im Erdboden ausbilden; ernähren sich also wie Tiere von organischem Material. Sie vermehren sich außerdem sowohl geschlechtlich als auch ungeschlechtlich. Nicht nur die Naturwissenschaften, auch die Geisteswissenschaften sind fasziniert davon, dass sich der widerspenstige Pilz nur schwer in menschliche Kategorien einhegen lässt.8 Die Zweiteilungen, in die wir die Welt so gerne gliedern, sprengt er mühelos. Als Lebewesen, das sich weder dem Tier- noch dem Pflanzenreich zuordnen lässt und das lange im Verborgenen agiert, bevor es für uns sichtbar wird, lädt der Pilz dazu ein, unser menschenzentriertes Weltbild zu hinterfragen. Kein Wunder also, dass er zu einer Zeit an Popularität gewinnt, die nach neuen Ideen verlangt, um unseren Planeten bewohnbar zu halten.9

Wenn für Pilze allgemein gilt, dass sie dazu anregen, die Perspektive zu wechseln, gilt das etwa für den Hallimasch im Malheur National Forest in Oregon in besonderer Weise. Erst 2000 hat ein Team von Forscher:innen herausgefunden, dass es sich bei dem neun Quadratkilometer großen Exemplar um den größten bekannten Organismus der Welt handelt. Über tausende von Jahren ist der Pilz von uns unentdeckt gewuchert, da der Hauptteil als unterirdisches Geflecht verläuft und dem direkten Blick verborgen ist. Damit zeigt der Hallimasch eindrücklich, dass ganze Ökosysteme existieren können, ohne dass der Mensch sie wirklich wahrnimmt. In Perlenbrauerei verweist der Hallimasch in der Badewanne allegorisch auf solche posthumanistischen Debatten und zeigt, wie fragil menschliche Kategorien und Grenzsetzungen sind.

Dünne Wände

Wie dynamisch die Grenzen zwischen ‚Natur‘ und ‚Kultur‘ sein können, macht Perlenbrauerei auch über die Architektur des Gebäudes deutlich, in das Johanna für ihr Auslandsstudium einzieht. Nachdem sie zunächst erfolglos im fiktiven Aybourne nach einer Wohnung sucht, kommt sie schließlich bei Carrel unter, die in der ehemaligen Bierbrauerei am Rande der Stadt lebt. Bereits während Johanna die alte Fabrik besichtigt, fällt ihr auf, wie durchlässig und offen das Gebäude ist: „Das Haus war unfertig und porös. Es sperrte die Welt nicht aus wie die Häuser daheim, und es gab nirgendwo Farbe oder Tapete, nur nackte Spanplatten und raue Backsteinwände.“10

Daheim, für Johanna heißt das in Norwegen, lebt man stattdessen in gut isolierten Holzhäusern, die die Innenwelt hermetisch abriegeln. In der Brauerei sind die Wände hingegen durchlässig; im Inneren gibt nur ein Labyrinth aus Spanplatten eine lose Struktur vor. Was sie zunächst irritiert, stellt sich später als Raum dar, der neben Johanna auch Lebewesen wie dem Hallimasch die Möglichkeit gibt, sich in ihrer ‚Natur‘ zu entfalten. Während zuhause dichte Holzwände für Privatsphäre sorgen, dringt in der Brauerei jedes noch so kleine Geräusch durch die aneinandergeklebten Holzspäne der dünnen Platten. Davon überzeugen, dass sie alte Fabrik „ganz schön hellhörig“ ist, kann sich Johanna, als Carrel während der Besichtigung zum Urinieren ins Bad geht: „Aus dem Bad hörte ich das Geräusch von Jeansstoff, der über Haut gezogen wurde, das Geräusch von Haut, die sich auf Keramik zurechtsetzte, und zum Schluss einen tröpfelnden, stärker werdenden und schließlich entspannten Wasserstrahl.“11 Diese intime, grenzüberschreitende Szene bildet den Auftakt zu weiteren, in denen sich Carrel und Johanna schrittweise weiter annähern. Ihren Höhepunkt finden diese zunehmend surrealen Episoden, als schließlich sogar die Körper der beiden miteinander zu einer monströsen Einheit verschmelzen.

Verflochtene Körper

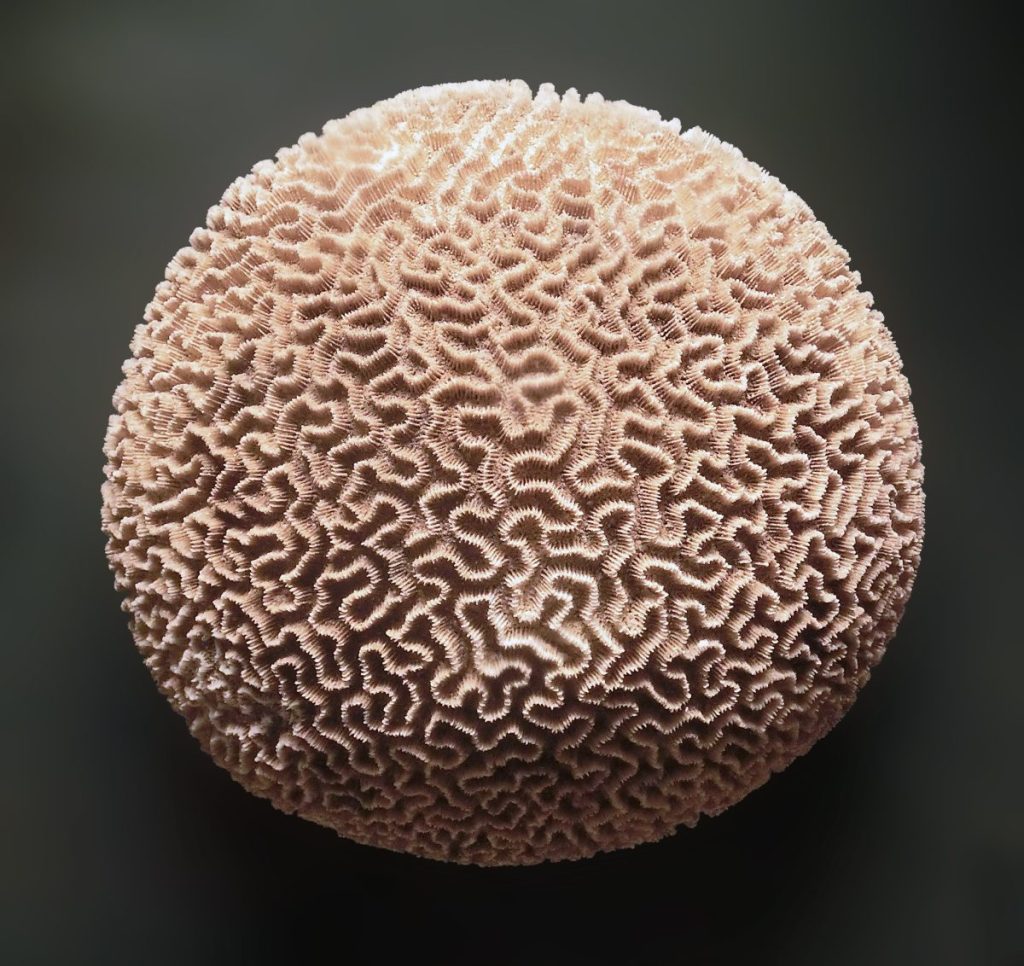

Wie Anna Tsing, Heather Swanson, Elaine Gan und Nils Bubandt in Arts of Living on a Damaged Planet (Die Kunst, auf einem beschädigten Planeten zu leben) schreiben, machen uns Monster aufmerksam auf die zahlreichen symbiotischen Geflechte, in denen wir uns als irdische Lebewesen bewegen. Als Metapher für alles, was von einer Norm abweicht, also abartig ist und dementsprechend oft als bedrohlich empfunden wird, haben Monster die Kraft, uns aus dem Gewohnten aufzurütteln und empfänglich für die vielen ökologischen Verflechtungen zu machen, von denen wir Teil sind. Den starken Anstieg von Quallen in unseren Meeren begreifen Tsing und Co. ebenso als Monstrosität des Anthropozäns wie das Korallensterben – beides Konsequenzen der Klimaerwärmung. Wenn Quallen in Scharen warme Meere bevölkern und Korallen in Massen sterben, lohnt es sich, einen Blick auf die ökologischen Zusammenhänge dahinter zu werfen. Mit ihren ungewöhnlichen, teils horrorartigen Körpern irritieren uns die Meeresbewohner:innen nicht nur, sie machen uns auch empfänglich für die Beziehungen zwischen Lebewesen. Ihr massenhaftes Auftauchen und Sterben ist uns ein Symptom dafür, dass Beziehungen, von denen wir teilweise gar nicht wussten, dass sie existieren, aus dem Gleichgewicht geraten sind.12

Auch in der ökologischen Literatur spielen deformierte Körper eine besondere Rolle, insbesondere dann, wenn menschliche Körper Teil der Monstrosität sind. Was hat Bestand, wenn selbst die Grenzen des eigenen Körpers überschritten und durchdrungen werden können? Perlenbrauerei spielt mit dieser Frage, indem Johanna und Carrel zunehmend miteinander verwachsen. Als die beiden gegen Ende des Romans gemeinsam im Bett liegen, nimmt Johanna wahr, wie Carrels Körper in ihren eindringt:

Ihre Brüste pressen sich leicht gegen meine Rückenwirbel. Ich spüre keine Brustwarzen, nur glatte Haut, und dort, wo die Brustwarzen sein sollten, sind stattdessen zwei kleine Löcher. Aus den beiden Löchern wachsen zwei dünne Stiele heraus, die sich durch meine Haut und mein Fleisch bohren, sich um mein Rückgrat wickeln und winden. Entlang des Rückgrats beginnen kleine gelbe Früchte zu wachsen. Ich spüre ihren Geschmack im Mund: kalter, süßer Baumsaft. Dann braust es durch mich hindurch, ihre Stiele und Finger und Adern breiten sich durch meinen ganzen Körper aus wie ein neues, weiches Skelett.13

Die beiden vereinigen sich in einer grotesken Symbiose und verschmelzen zumindest für kurze Zeit zu einer körperlichen und sinnlichen Einheit. Physische Grenzen lösen sich dabei ebenso auf wie vermeintliche Grenzen zwischen ‚Natur‘ und ‚Kultur‘ sowie Realität und Imagination. Carrels Körper, der sich selbst schon in einen pflanzlichen verwandelt, windet sich durch Johanna, säht seine Früchte in ihr und stillt schließlich ihr sexuelles Verlangen.14 Indem er auf zeitgenössisch virulente ökologische Debatten verweist und diese an queere Sexualität koppelt, legt der Roman nicht nur die Verflechtungen offen, in denen wir uns mit unserer Umwelt bewegen, sondern zeigt ebenso, welches disruptive Potential all jenen Lebewesen innewohnt, die sich menschlichen Ordnungen widersetzen.

References

- Hval, Jenny (2022): Perlenbrauerei. Übers. v. Rahel Schöppenthau und Anna Schiemangk. Berlin: März, S. 118.

- Diese Form von queerer mushroom fiction, wie ich diese Texte aufgrund eines mangelnden Genrebegriffs vorerst nennen will, bedienen auch Whiteley, Aliya (2018): The Beauty, London: Titan Books; Ziemska, Liz (2021): The Mushroom Queen. In: Lightspeed Magazine, Heft 128, https://www.lightspeedmagazine.com/fiction/the-mushroom-queen/ und Ponjee, Olga (2023): Mycelium, in: https://deburen.eu/magazine/mycelium-of-finalist-het-rode-oor-2023. Im Herbst 2024 wird der Text in deutscher Übersetzung im Rahmen der Ausstellung Rote Ohren [https://www.instagram.com/rote.ohren?igsh=MWQyOWRmMHo5MHFjNw==] in Münster zu sehen sein (letzter Zugriff: 15.07.2024).

- Weird bedeutet hier so viel wie seltsam, aus den Fugen geraten, abnormal. Als Bezeichnung für eine besondere Art von Literatur zirkuliert der Begriff der ‚Weird Fiction‘ bereits seit dem 20. Jahrhundert und geht vor allem auf die Werke des Schriftstellers H. P. Lovecraft zurück. Für zeitgenössische Texte wie Perlenbrauerei, die die lovecraftsche Weird Fiction mit feministischen oder ökologischen Vorzeichen variieren, hat sich in den letzten Jahren der Begriff des ‚New Weird‘ etabliert. Vgl. Weinstock, Jeffrey Andrew (2016): The New Weird, in: Ben Gelder (Hrsg.): New Directions in Popular Fiction. Genre, Distribution, Reproduction, London: Palgrave, S. 177–199, https://doi.org/10.1057/978-1-137-52346-4_9.

- Vgl. dazu Mortensen, Ellen (2014): Perler, epler og sopp: Kjønn, seksualitet og poetiske tilblivelser i Jenny Hvals Perlebryggeriet, in: Edda, Heft 101, Nr. 4, S. 306–325, https://doi.org/10.18261/ISSN1500-1989-2014-04-04.

- Vgl. dazu Missy Redaktion (2023): Von Pilzen lernen. Wie queerfeministische Ökolog*innen von Pilzen inspiriert werden. In: https://missy-magazine.de/blog/2023/11/13/von-pilzen-lernen/; die Arbeiten des Institute of Queer Ecology sowie Kaishian, Patricia und Hasmik Djoulakian (2020): The Science Underground: Mycology as a Queer Discipline, in: Catalyst: Feminism, Theory, Technoscience, Heft 6, Nr. 2, S. 1–26, https://doi.org/10.28968/cftt.v6i2.33523 (letzter Zugriff: 15.07.2024).

- Haraway, Donna J. (2018): Unruhig bleiben. Die Verwandtschaft der Arten im Chthuluzän. Übers. v. Karin Harasser. Frankfurt a. M./New York: Campus, S. 11.

- Ebd., S. 183.

- Der Biologe Merlin Sheldrake veröffentlicht beispielsweise mit Verwobenes Leben: Wie Pilze unsere Welt formen und unsere Zukunft beeinflussen (2021) ein populäres Sachbuch, während die Anthropologin Anna Tsing in Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus (2019) am Beispiel des Matsutake-Pilzes zeigt, wie Kapitalismus und das kollektive Überleben auf der Erde zusammenhängen. Auch der Dokumentarfilm Fantastic Fungi (2019) sowie die Ausstellung Den Pilzen gehört die Zukunft (2023) zeugen von dem regen Interesse, das dem Pilz zurzeit zukommt. Zu Sheldrake vgl. Keller, Claudia (2023): Fungimorphismus: Merlin Sheldrakes Entangled Life als Experiment zukünftiger Beziehungen, in: Transpositiones, Heft 2, S. 13–30, https://www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.14220/trns.2023.2.2.13 (letzter Zugriff: 15.07.2024).

- Vgl. Anderson, Karen Leona (2023): Fungi, in: Joela Jacobs und Agnes Malinowska (Hrsg.): Microbium. The Neglected Lives of Micro-Matter, Goleta: Punctum Books, S. 65–80, https://doi.org/10.53288/0396.1.06.

- Hval 2022, S. 42.

- Ebd., S. 36.

- Vgl. Tsing, Anna et al. (2017): Arts of Living on a Damaged Planet. Monsters of the Anthropocene, Minneapolis/London: University of Minnesota Press, S. 1–3.

- Hval 2022, S. 151.

- Mit solchen Mensch-Pflanzen-Hybriden in Literatur und Medien beschäftigt sich Becher, Christina (2024): Zwischen Mensch und Pflanze. Vegetabile Hybriden in in literarischen und grafischen Texten des 20. und 21. Jahrhunderts. Göttingen: Wallstein (erscheint in Kürze).

SUGGESTED CITATION: Scheerer, Katharina: Blurred Lines. Queere Symbiosen in Jenny Hvals „Perlenbrauerei“, in: KWI-BLOG, [https://blog.kulturwissenschaften.de/blurred-lines/], 22.07.2024