Durch die Hecke sagen

Hecken sind mitnichten so unverfänglich, wie sie den Anschein machen. Wohl jede:r kennt das Bild des über die Hecke lugenden Nachbarn, der womöglich nur klönen, vielleicht aber auch seine Ansichten kund tun möchte, etwa zur Hecke selbst. Die sei doch zu hoch, niedrig, wild, ungepflegt, wüst, penibel. Und nicht selten ist der Verweis auf den Zustand der Hecke auch ein Fingerzeig auf den Charakter des Heckenbesitzers: libertin, nonkonformistisch, spießig, kleingeistig, rabiat.

Bundeskanzler Olaf Scholz griff in einem Posting auf Instagram und Facebook im Sommer 2024 auf den Nachbar-über-Hecke-Topos zurück, um ihn demokratietheoretisch zu wenden und für Gemeinschaftlichkeit zu plädieren: „Man kann über die Hecke des Nachbarn meckern, man kann aber auch fragen, ob man helfen soll, sie zu schneiden. Dann haben beide etwas davon. Genau das brauchen wir nämlich: Zusammenarbeit, Zusammenhalt und Zuversicht für die Zukunft.“1 Die Hecke und den Heckenschnitt als Bild für Demokratiestärkung heranzuziehen, kann insofern sinnig sein, als die Hecke ein ausgesprochen dicht bevölkerter Lebensraum ist. In ihr ist einiges los, da muss man miteinander auskommen. Die Hecke ist Habitat von Heckenbraunelle, Heckensänger und (nur z.B.) Neuntöter, Hänfling, Igel, Hase, Schmetterling und Ameise. Nicht nur faunistische Mitbewohner:innen treffen hier aufeinander, auch florale. Die Heckenrose etwa wächst „durch andere Gehölze hindurch und mach[t] die Hecke damit zu einem undurchdringlichen Dickicht, in dem viele Tiere Schutz finden.“2 Liebevoll beschreibt Iris Radisch die Sylter Heckenrosen, die auch dem ansässigen Koch Johannes King in der Küche dienten. Der kochte mit der Heckenrose, mehrmals im Jahr (Stand 2018) lud er seine (gut betuchten) Gäste ein, „mit ih[m] gemeinsam Heckenrosenblätter, Fichtensprossen und Co. zu sammeln“.3 Nachdem die Heckenrose, so Radisch, „ihre Blüten im Juli […] weit aufreißt“, komme sie im August zur Ruhe: „Als tiefrote Hagebutte, die ihr dickes Bäuchlein dem Herbst entgegenstreckt.“4

Die Hecke aber hat – das mag man bei der Zuwendung von Radisch, King und Scholz schnell vergessen – gerade in deutschen Gefilden keinen leichten Stand. In Gärten der Bundesrepublik mangelt es oft an Artenvielfalt – und heimischen Hecken. Statt aus Hundsrose, Berberitze, Hain- oder Rotbuche, Haselnuss (die Haselmaus freut’s5), Weide, Schlehe oder Weißdorn werden oft Hecken aus Rhododendron und Kirschlorbeer gepflanzt. Die wachsen schnell, sind immergrün, günstig und schaffen Sichtschutz vorm Nachbarn und dessen womöglich kontrastiver Garten-Ästhetik (oder konträrer Wesensart, die einen frustriert oder fuchst). Für die heimische Fauna und Flora aber sind sie kein Wohlgefallen. Auch Benjes-Hecken sieht man selten, obgleich sie sich für jede:n anbieten, die:der Schnittgut von Bäumen und Sträuchern hat. Aus dem Gestrüppwall aus Totholz wird schnell ein artenreicher Lebensraum, voller Jungpflanzen, Vogelnester, Igelbauten, Regenwürmer und Insekten. Doch es fehlt oftmals nicht nur an Benjes- und Nicht-Kirschlorbeer-Hecken, sondern stattdessen errichtet so manch eine:r – und das scheint vor allem ein deutsches Phänomen zu sein – Gabionen.

Diese Steinhecken möge man nicht verwechseln mit Trockenmauern, die einen vielfältigen Lebensraum darstellen, etwa mit denen auf den Aran Islands, die die Gärten der Bauern vor den Atlantikwinden schützen. Die Techniken des Trockenmauerbaus sind inzwischen auch geschütztes immaterielles Kulturerbe.6 Gabionen dagegen sind in den letzten Jahren, wie Stabmattenzäune, Teil der Schottergartenkultur geworden. Schottergärten (wesensungleich den Steingärten japanischer Gartenkunst) sind weitestgehend tote, kaum zu renaturierende Flächen, etwa ob der Plastikfolie unter dem Schotter. Die ‚Gärten‘ zerstören den Boden, heizen sich extrem auf, sind also klimaschädlich und ökologisch wertlos. Inzwischen sind sie z.B. in NRW nicht mehr zulässig und haben auch keinen Bestandsschutz.7 Nicht zufällig bedeutet die Gabione ‚Schanzkorb‘ und ist ein militärisch konnotierter Begriff. Man verschanzt sich dahinter vor den Nachbar:innen, der Natur, der Welt. Im Mittelalter waren die Schanzkörbe zumindest aus Weiden geflochten. Inzwischen sind sie aus Draht, man füllt sie mit Steinen, deren Farben die Anbieter etwa „Ardennen Grau“ und „Kristall Gelb“ nennen.8

Die Künstlerin Eva-Maria Lopez, die viel zu Natur und Ökologie arbeitet, hat dazu ein bemerkenswertes Projekt gemacht. 2002 zeigte sie in Karlsruhe #How_grey_is_your_green.9 Für das Projekt hat Lopez Wackelbilder hergestellt, auf denen Schottergärten mit einer möglichen Begrünung konfrontiert werden, #How_grey_is_your_green „vollzieht eine virtuelle Verwandlung von Steinflächen in Natur“.10 Die simulierten Grünflächen lesen sich als utopische Entwürfe, wecken doch Gespräche mit Schottergärtenbesitzer:innen selten die Hoffnung, dass dort noch mal das Grün zurückkommt. Der Naturschutzbund hat aber, hier zeigt sich ein Quäntchen Hoffnung, auch schon einige Hinweise zur Umwandlung von Schottergärten bereitgestellt – „Schottergarten abmildern. So kommt wieder mehr Natur ins Beet“.11

Hecken bewegen auf eindrückliche Weise die künstlerische Imagination. Künstler:innen in Bildender Kunst, Skulptur/Land Art und Literatur haben die Hecke in den Mittelpunkt gerückt. Dass man etwa im nördlichen Frankreich und in England heckensuchend schnell fündig wird, ist bekannt, Hecken trennen allenthalben die Felder der hügeligen Landschaft. So manch eine:r ist schon durch die engen Straßen von Cornwall bis Norfolk, Peak Distrikt bis Dorset gefahren und hat, eingeengt zwischen Weißdorn- und anderen Hecken, gehofft, dass einem in diesen mitunter ausgesprochen unübersichtlichen Tunneln, teilweise auch Hohlwegen12, kein:e rasende:r Engländer:in entgegenkommt. David Hockney wohnt seit einigen Jahren im Pays d’Auge, seine iPad-Zeichnungen normannischer Landschaft mit unzähligen Hecken, bekannt als die ‚Bocage‘ (die den Alliierten die Invasion 1944 erschwerte), sind u.a. 2021 in einem kleinen rechteckigen, man möchte sagen: heckenformatigen Buch der Royal Academy of Arts erschienen (The Arrival of Spring, Normandy, 2020). Zuvor lebte Hockney in seiner Heimat Yorkshire; dort arbeitete er vielfach plein air, was sich etwa in A Yorkshire Sketchbook niederschlägt.13 Dieses sich im Vergleich zu den iPad-Zeichnungen sehr traditionell ausnehmende Skizzenbuch von April 2004 ist noch kleiner als das Normandie-Buch und besteht aus 44 doppelseitigen Zeichnungen in Wasserfarbe und Tinte. Auf mehr als drei Viertel der Zeichnungen sieht man Hecken, mal zieht er sie durch wenige lange Striche über die weiße Seite, mal (zumeist) als breite horizontale Balken in Blau/Grün/Grau/Braun, mal in Form vieler einzelner vertikaler Linien oder schlängeliger Pinselziehungen.

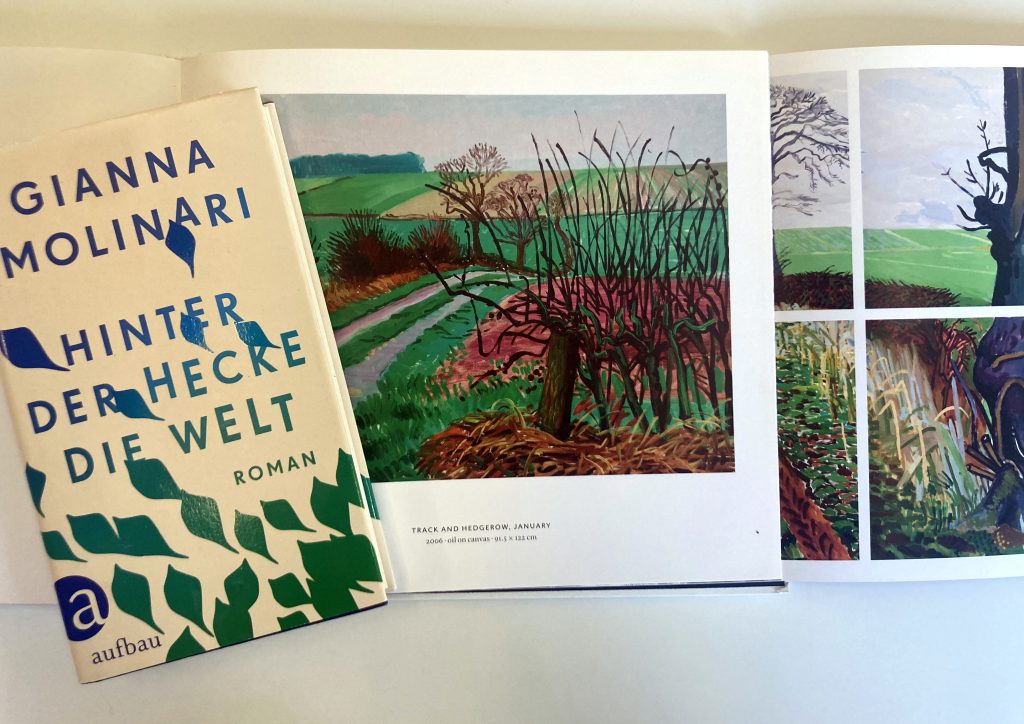

In Bruno Wollheims Dokumentarfilm David Hockney. A Bigger Picture (2017) sieht man (schon im Trailer), wie Hockney seine Zeichnungen durch die Hecken, die die englische Landschaft formieren, gliedert; nach dem Himmel fügt er erst die Hecken in breiten grünen Linien auf die Leinwand, bevor er dann die Landschaft ausarbeitet.14 In dem 36-teiligen Wasserfarben-Zyklus Midsummer: East Yorkshire (2004) blickt man auf nahezu allen Zeichnungen an Hecken entlang, über sie hinweg und durch sie hindurch, etwa in der Zeichnung A Gap in the Hedgerow, wo der Blick durch eine von Gräsern eingefasste, rot blühende Hecke auf eine hügelige, wiederum durch Hecken gekennzeichnete Landschaft gelenkt wird.15 Auch Hockneys Zyklus A Year in Yorkshire (2005/2006)16 setzt die Hecke zentral. Im Gemälde Track and Hedgerow, January (2006, Öl auf Leinwand, 91,5 x 122 cm) ragt sie im Vordergrund von rechts groß und karg in die Landschaftsansicht hinein. In Wollheims Dokumentation kann man Hockney beim Malen dieses Gemäldes über die Schulter schauen und sehen, wie er die (Weiden-)Hecke ganz am Ende ins Bild fügt.17 Auch fast alle anderen Gemälde in A Year in Yorkshire zeigen Hecken, etwa das sechsteilige Gemälde A Closer Winter Tunnel, February – March, auf dem ein winterlicher Weg, den Hockney im Verlauf der Jahreszeiten immer wieder gemalt hat, zwischen braunen Hecken hindurchführt. Ohne Hecken, mitunter stets dieselben, geht es bei Hockney nicht.

Einer der derzeit interessantesten Land Art-Künstler ist Andy Goldsworthy.18 Seine Kindheit verbrachte er wie Hockney in Yorkshire, auch über ihn gibt es einen Dokumentarfilm: Leaning into the Wind (ebenfalls 2017)von Thomas Riedelsheimer.19 In der zweiten Einstellung sieht man Goldsworthy mühevoll durch eine Hecke kriechen; sie zeigt einen Auszug aus Goldsworthys achtminütigem Video-Kunstwerk Hedge crawl, dawn, frost, cold hands. Sinderby, England. 4 March 2014 (2014)20, das eine Kunstaktion in Yorkshire war. Der Künstler krabbelte an einem Morgen der Länge nach durch eine Hecke: „[It] is a practice he calls ‚hedge walking‘, in which he swims along a hedge, contorting and propelling his punctured frame horizontally through nature. ‚You can walk on the path, or you can walk through the hedge, and there’s two different ways of looking at the world, totally different‘ he explains.“21 Goldsworthy hat das Thema Hecke und die Möglichkeit, sich mit ihr zu konfrontieren, nicht losgelassen. Seit Ende 2023 wird in Ostwestfalen auf dem Nieheimer Kunstpfad ein Projekt, und das erste permanente in Deutschland, von Goldsworthy realisiert: Hedge Walk. Dabei handelt es sich um einen 180 Meter langen Tunnel aus über 1000 Weißdornheckenpflanzen, der sich einen Hügel hochzieht und den man gerade so als einzelne Person begehen kann: Die Besucher:innen erfahren „im Innern der dornigen Hecke die Intimität und Geborgenheit des Raumes […]. Als Landschaftszeichen bietet es darüber hinaus nicht nur tatsächlichen Lebensraum für die örtliche Tierwelt, sondern ruft auch Schönheit und Nutzen einer einst von Hecken geprägten Landschaft in Erinnerung.“22 Eine 40 Meter lange Testhecke hatte Goldsworthy 2021 auf seinem Grundstück in Schottland gepflanzt, auf seiner Homepage kann man in einem Video den Gang durch die bereits zusammengewachsene Hecke in Schottland und die noch aus einzelnen Pflanzen bestehenden Hecke in Holzhausen (N 51.775567 E 9.136439) nachvollziehen, begleitet von Skizzen und Fotos der Installation.23 Wie Hockneys Heckenbilder auf die Landschaft Yorkshires Bezug nehmen und damit Kunst in engem Bezug zur Wirklichkeit steht, rekurriert sein britischer Land Art-Kollege mit seinem Heckenkunstwerk auf die umgebende Landschaft. In einem witzigerweise mit „Ab durch die Hecke“ (so der Name eines Animationsfilms) betitelten Artikel kommentiert Goldsworthy:

[H]ier war der Kontext stark: Ein Hof, dazu die Hecken und Gräben, die es bereits in der Landschaft gibt. Das interessiert mich: Mit dem agrikulturellen Stoff, der sozialen Natur dieser Landschaft, zu arbeiten, die menschliche Seite dieses Ortes zu verstehen. Und Hecken sind menschliche Markierungen. Der Hedge Walk wird von außen gar nicht zu erkennen sein, er sieht aus wie eine Hecke, integriert in die landwirtschaftlich genutzte Fläche. Aber er wird auch die Spannungen dieser landwirtschaftlichen Nutzung in sich tragen. […] Es ist ein zugleich einfaches und komplexes Werk. Hecken sind zwar integraler Bestandteil der pastoralen Landschaft, in Deutschland wahrscheinlich genauso wie in England. Aber ihre Geschichte ist komplizierter: Sie sind eigentlich Wände oder Wälle, auch Grenzbefestigungen. […] Ich mag das, für mich ist Landschaft nicht immer dieses Bukolische, nicht dieser therapeutische Ort, an dem man gern ist. Landschaft ist auch herausfordernd, schwierig, manchmal brutal. Die Dornen zum Beispiel sind sehr aggressiv. Wenn sich alles entwickelt, wie ich es mir erhoffe, werden manche Menschen es lieben, in die Hecke zu gehen, andere werden es gar nicht können, weil sie es als bedrohlich empfinden.24

Goldsworthy versteht seine Kunst tendenziell als apolitisch: „Seine Hecke als Beitrag zur allgegenwärtigen Renaturierungsdebatte? Bloß nicht!“ Wenn etwas nur als politisches Statement gedacht sei, verliere es seine politische Bedeutung, meint Goldsworthy. Allerdings könne und wolle er dann doch nicht ganz abstreiten, „dass seine Arbeit über die Jahre politischer geworden ist, parallel zur anschwellenden Debatte über Klimawandel und Naturzerstörung. ‚Es ist aber kein Werk über diese Themen, sondern selbst ein Teil davon, es zeigt meine ganz eigene Weise, mit Natur umzugehen.‘“ Er fügt hinzu: „Hecken sind ja nichts Statisches, sie leben und können mehrere Hundert Jahre alt werden. In zehn Jahren sieht Hedge Walk gut aus, in 50 fantastisch. Das Hindurchgehen ist das Werk. Und es wird so lange existieren, wie Menschen hindurchgehen wollen.“25

Das Hecken-Durchqueren bewegt Künstler:innen. Für die skulptur projekte münster 07 hat Rosemarie Trockel im Dezember 2006 am Aasee in Münster eine aus zwei Teilen bestehende Eibenhecke (ca. 4,5 x 7 x 3,5 m) gepflanzt. Die Skulptur trägt den Titel Less Sauvage than Others – Weniger wild als andere. Wie bei Goldsworthy fällt die Präzision der Hecke auf, es handelt sich um genau festgelegte Maße. Auf der einen Seite fügt sich die Arbeit durch Material und damit die Farbigkeit in die umgebende Landschaft ein, das Grün der Eibenhecke korreliert mit den Grüntönen der Umgebung. Auf der anderen Seite ist die Hecke präzise geschnitten und übernatürlich groß, weshalb sie blockhaft und starr wirkt, und sie ermöglicht qua genau festgelegten Achsen – schon die barocken Gartenarchitekten legten großen Wert auf Sichtachsen – bestimmte Blicke auf den See hinter der Hecke. Das Hindurchgehen ist wie bei Goldsworthy in dem Heckenkunstwerk angelegt und wird zugleich erschwert, denn auch bei Trockel ermöglicht die Hecke nur einen engen Weg quer hindurch. Man kann gerade so, wenngleich nicht durch Dornen verkompliziert, einzeln seitwärts die Hecke durchqueren:

Höhe und Dichte erinnern an eine Skulptur aus Holz oder Stein, während die Bearbeitungsweise des Eibenbuschwerkes traditionelle bildhauerische Methoden ins Gedächtnis ruft. […] Less Sauvage than Others [schlägt] entgegen des natürlichen Pflanzenwachstums den Stillstand vor. Trotz der massiven und scheinbar starren Formen der Eibenquader, handelt es sich bei den Hecken jedoch nach wie vor um ein nachwachsendes Material. Die Skulptur ist damit ständig in Metamorphose begriffen, der Austrieb der Zweige verändert die Form über die Jahre unmerklich, obwohl der immer wieder ausgeführte, präzise Formschnitt des Eibenbuschwerkes ein unkontrolliertes Wachstum verhindert.26

2023 hat Gianna Molinari mit ihrem Roman Hinter der Hecke die Welt die Hecke in die Literatur eingezogen. Sicher, Hecken gibt es in der Literatur schon lange; viele Geheimnisse wurden hinter Hecken belauscht, Schäferstündchen fanden im Schutz von Hecken statt, (Thuja-)Hecken zieren Buchdeckel (Alan Hollinghursts The Stranger’s Child, Picador, 2011, Hardcover). Molinaris Roman aber, über dessen Cover botanisch indifferente Blätter in Grün-Blau-Farbverlauf flattern, erhebt die Hecke zum Movens der Handlung. Die Autorin sagt über ihren Schreibprozess: „Als erstes war die Hecke da.“27 Sie sei nicht nur, wie sonst oftmals, funktionale Grenze, sondern ein geschichtenreiches Motiv, eine Projektionsfläche, ein Spielfeld. Sie ist ambivalent (Schutz und Bedrohung), vieldeutig, autopoietisch (auch der Text selbst ist verästelt und hat Auswüchse): „Die kann schon sehr viel, diese Hecke.“28 Hinter der Hecke die Welt, ein skurriles Exempel von Climate Fiction, entwirft zwei solastalgische Handlungsstränge: einen in der Arktis, wo Dora ihren Forschungen nachgeht, und einen in einem (Stichwort: Landflucht) schrumpfenden Dorf, wo Doras Kinder leben und sich die titelgebende Hecke findet. Sie ist die Attraktion des Dorfes, ihr ist im kuriosen Dorfmuseum ein eigener Raum gewidmet, sie wächst im Gegensatz zu den einzigen Dorfkindern Lobo und Pina stetig, sie ist aber auch fragil: brennt, wird beschnitten und von Dickmaulrüsslern befallen. „Wie die Hecke ins Dorf gekommen war, wusste niemand. Vielleicht war zuerst die Hecke da gewesen und erst dann das Dorf. Vielleicht wurde die Hecke zur Abwehr des Windes gepflanzt […]. Vielleicht wurde sie aus ästhetischen Gründen gepflanzt oder als Sichtschutz […]“, heißt es zu Beginn.29 Die Hecke ist

für das Dorf die einzige wirkliche Daseinsberechtigung, ein Sichtbarsein in der Welt. […] Die Hecke wuchs langsam, aber sie wuchs. […] Frau Werk kannte sich am besten aus mit Hecken. Sie wusste, dass das Gehölz der Hecke sowohl Vogelnistgehölz, als auch Vogelnährgehölz war. Sie wusste, dass Hecken für die Umwelt wichtig waren. Sie bezeichnete die Hecke gerne als Wunderwerk, und wenn Touristinnen und Touristen die Hecke bestaunten und fotografierten, dann war Frau Werk stolz. Pina stand bei der Hecke und schaute in die Nacht. Sie stand so dicht bei der Hecke, dass sie die Blätter im Nacken spürte. Vielleicht könnte das Wachsen der Hecke so auf Pina übergreifen, vielleicht müsste sie nur lange genug so stehen, lange genug warten. Hinter Pinas Rücken wurde es laut. Die Hecke raschelte, knarrte, ächzte. Ein Rauschen drang aus ihr. Wie ein Tier, dachte Pina, drehte sich um und erschrak. Dort blitze ein Auge auf, und dort löste sich ein Teil des Tiers, flatterte in die Nacht.30

Molinaris Hecke ist, wie die anderen Hecken in Kunst und Wirklichkeit, ein vitaler, bevölkerter Ort. Ihr nähern sich die Figuren visuell, auditiv und haptisch, sie rücken in Heckennähe. Die Figuren „[i]m Dorf hören […] die Hecke wachsen“, sie „nahmen Proben der Rinde, zählten sie Jahresringe, legten Heckenblätter unter Mikroskope“, sie leben an und in der Hecke, Pina verharrt beim Spielen still in der Hecke, „versuchte, ganz wie die Hecke zu werden. Das Kitzeln eines Insekts, das an ihr hochkrabbelte, genau wie die Hecke zu fühlen. Sich vorzustellen, genauso verästelt und vielblättrig zu sein wie sie“.31 Eng wie Trockels Hecke in Münster, zwängen sich die Figuren – wie Goldsworthy im März 2024 in Sinderby – in die Hecke hinein, lauschen darin den Dickmaulrüsslern (Rüsselkäfern) und Frau Werk auf Dickmaulrüssler-Jagd. Aus Lorbeer, Buchs und Thuja ist die Hecke mutmaßlich nicht, denn sie ist voller Tiere: „Die Vögel brauchten die Hecke. Zumindest kam sie ihnen nicht ungelegen. Im Gegenteil. Sie flatterten um die Hecke herum und in sie hinein, paarten sich auf ihr, nisteten in ihr, pickten an ihr“, es ist eine „pfeifende Hecke, die so voller Leben sei wie vollgestopfte Vogelvolieren in Parks, nur dass die Hecke eben keine Voliere sei“, die Hecke „war laut. Ein Vogelschwarm hatte sich die Hecke als Rastplatz ausgesucht. Die Vögel waren überall, auf und in der Hecke, sie flogen um die Hecke herum“.32

Bei Molinari hat man es nicht nur mit einer fantastischen Hecke zu tun (gleichermaßen märchenhaft wie fulminant), sondern auch einer Art eigenwilligem Hockney-Goldsworthy-Trockel-Verschnitt. Sie prägt die (diegetische) Gegend und das (literarische) Kunstwerk, man kann als menschliches Subjekt hineingehen – und ein bisschen, wie Pina, mit ihr verschmelzen –, sie wächst stetig und ist auch als ästhetischer Aspekt politischer Debatten über Naturzerstörung lesbar. Zugleich visualisiert sie, worin die Stärke der literarischen, der fiktiven Hecke liegt, die Frage nach dem gegenwärtigen Blick auf Hecken neu. Die Hecke fügt sich in ein ‚Netzwerk der Lebendigen‘33, in dem, auch über die Kontrastfolie mit der Arktis als Raum geringer Artenvielfalt, einerseits biologische Vielfalt thematisiert und andererseits der Mensch nicht dezentriert, aber dessen Position doch zumindest befragt wird. Humorig den Texttyp unterlaufend, fokussiert ein Bericht im Heckenkontext auf das Wildtier des Jahres 2024. Er endet nach nur einem Satz, auf der Buchseite steht nichts weiter als: „BERICHTE AUS DEM UMLAND / Ein Igel in Richtung Hecke.“34 Bei Molinari ist man da erfreulicherweise gerade nicht mit einer Heckenschere zugange.

References

- Der Post ist datiert auf den 27. Juli 2024: https://www.instagram.com/olafscholz/p/C96rtDTtE0h/ (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://niedersachsen.nabu.de/tiere-und-pflanzen/pflanzen/hecken/04721.html (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://www.zeit.de/news/2018-11/11/sylter-duo-zum-koch-des-jahres-gekuert-181111-99-764350 (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Radisch, Iris (2023): Sommerliche Anoraks, Reihe: 23 Schriftsteller, Fotografen und ZEIT-Autoren über ihre Momente des Sommers, in: DIE ZEIT, 03.08.2023, S. 53–57.

- https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/saeugetiere/nager/31832.html (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-weltweit/unesco-erkennt-16-0(letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://www.essen.de/meldungen/pressemeldung_1521701.de.html (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://www.gartenzaun24.de/gabionen/ (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Lopez hat das Projekt im Panel „Writing the Garden & Gardening the World“ der Sektion Naturen/Kulturen der Kulturwissenschaftlichen Gesellschaft im Oktober 2024 in Wittenberg vorgestellt, vgl. https://networks.h-net.org/group/announcements/20044851/konf-writing-garden-gardening-world-hallewittenberg-11102024 (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- http://www.evalopez.net/index.php?id=350, http://evalopez.net/index.php?id=345 (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/oekologisch-leben/balkon-und-garten/grundlagen/planung/29770.html (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Vgl. dazu Macfarlane, Robert, Stanley Donwood und Dan Richards (2020): Hohlweg. Übers. v. Frank Sievers und Andreas Jandl. Berlin: Friedenauer Presse.

- Hockney, David (2012): A Yorkshire Sketchbook, London: Royal Academy of Arts. Andere Publikationen zu den Yorkshire-Werken sind etwa A Bigger Picture (2012), My Yorkshire (2011), The East Yorkshire Landscape (2007), A Year in Yorkshire (2006) und Hand Eye Heart (2005).

- https://vimeo.com/ondemand/116394 (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://www.thedavidhockneyfoundation.org/chronology/2005 (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Annely Juda Fine Art, London 2006. https://www.annelyjudafineart.co.uk/exhibitions/125-david-hockney-a-year-in-yorkshire/overview/ (letzter Zugriff: 24.10.2024). Der Ausstellungskatalog ist vergriffen, aber in manchen deutschen Museumsbibliotheken (wie dem Museum Folkwang in Essen) einsehbar.

- https://www.youtube.com/watch?v=2T_KrtsN0UI (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Ich erinnere mich daran, im Château la Coste in Goldsworthys unterirdischem Oak Room (2009) gestanden zu haben, eingenommen von der Akkuratesse der in eine alte Mauer gefügten, dunklen, aus weit über 1000 burgundischen Eichenstämmen geflochtenen Nest-Höhle, in der man sich einerseits ob der Größe des Raums merkwürdig klein fühlt und andererseits, weil er doch den Eindruck etwa eines Nagetier- oder Vogelnestes macht, sonderbar groß und deplatziert, https://arthur.io/art/andy-goldsworthy/oak-room (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://www.magpictures.com/leaningintothewind/trailer/ (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Das Video-Kunstwerk wurde erworben vom Oklahoma City Museum of Art:https://collections.okcmoa.com/objects/6496/hedge-crawl-dawn-frost-cold-hands-sinderby-england-4-m?ctx=2247f805fd808711dc1c2841faf5bd28423db96f&idx=0, https://www.galerielelong.com/exhibitions/andy-goldsworthy/selected-works?view=slider#3 (letzter Zugriff: 24.10.2024). Das Kunstwerk knüpft ein wenig an das Projekt Hawthorn Tree Shake (2008) an.

- https://thequietus.com/culture/art/andy-goldsworthy-leaning-into-the-wind-doc-review/ (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://nieheimer-kunstpfad.de/9-hedge-walk/ (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://andygoldsworthystudio.com/hedge-walk/ (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Siemes, Christof (2024): Ab durch die Hecke, in: DIE ZEIT [https://www.zeit.de/2024/21/andy-goldsworthy-kunst-vergaengliche-skulpturen-hecke/komplettansicht], 21/06/2024 (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Ebd.

- https://www.skulptur-projekte-archiv.de/de-de/2007/projects/32/ (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- https://www.youtube.com/watch?v=k6Zh0ZvS6ow, min. 00:57:23–00:57:29 (letzter Zugriff: 24.10.2024).

- Ebd., min. 00:59:00–00:59:02.

- Molinari, Gianna (2023): Hinter der Hecke die Welt, Berlin: Aufbau, S. 13.

- Ebd., S. 14f.

- Ebd., S. 21, 37, 57.

- Ebd., S. 28, 83.

- Vgl. Dürbeck, Gabriele, Urte Stobbe und Evi Zemanek (2023): Netzwerke des Lebendigen: Multispecies agencies und Formexperimente in hybriden Genres, Transpositiones 2.2,

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/themen-entdecken/literatur-sprach-und-kulturwissenschaften/interdisziplinaere-geisteswissenschaft/58234/transpositiones-2023-vol-2-issue-2-netzwerke-des-lebendigen-multispecies-agencies-und-formexperimente-in-hybriden-genres (letzter Zugriff: 24.10.2024). - Molinari 2023, S. 108.

SUGGESTED CITATION: Reiling, Laura M.: Durch die Hecke sagen. Marginalie zur Lage des Heckenwuchses, in: KWI-BLOG, [https://blog.kulturwissenschaften.de/durch-die-hecke-sagen/], 06.01.2025