Verstehen/Verhindern II

Teil 2: 1937, 1977

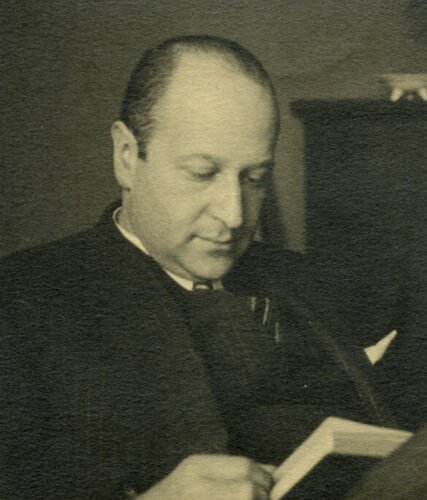

New York, 1937: Der Programmtext der Kritischen Theorie entsteht gute zehn Jahre später schon wieder unter ganz anderen Umständen. „Traditionelle und kritische Theorie“ erscheint 1937 im sechsten Jahrgang der Zeitschrift für Sozialforschung, die bereits seit vier Jahren im Pariser Exil verlegt wird, während sein Autor, Max Horkheimer, in den USA weilt, um dort das 1933 von der Gestapo in Frankfurt am Main aufgelöste Institut für Sozialforschung wieder aufzubauen. In der Tradition der kritischen Gesellschaftstheorie, so heißt es bei Axel Honneth, „war man seit den Anfängen davon ausgegangen […], dass die eigene Wissenschaft nur die methodisch disziplinierte Verlängerung von Erkenntnisbemühungen darstellt, die unterdrückte Gruppen in ihren alltäglichen Kämpfen unternehmen“.1 Gemeint waren damit lange ganz ausdrücklich die Arbeiter:innen. Um ihre Kämpfe geht es also. Doch von diesem selbstverständlichen Bezug ist in der zweiten Hälfte der Dreißigerjahre nicht viel übrig geblieben. Gerade eben erst hatte das deutsche Proletariat, immerhin eine der am besten organisierten Arbeiter:innenklassen der Welt, in seiner welthistorischen Mission ein drittes Mal versagt: Nach 1914, als es in den nationalen Kriegstaumel einstimmte, und 1918/19, als es statt der Revolution die Ordnung wählte, lässt es 1933 Hitler an die Macht kommen. Was bedeutet das für eine Theorie, die doch nur die „methodisch disziplinierte Verlängerung“ der in den Kämpfen der Arbeiter:innen unternommenen Erkenntnisbemühungen sein soll? Das ist der Hintergrund für Horkheimers intensives Nachdenken. Es überrascht daher, dass die Situation, in der sein Text entsteht, zunächst keine Erwähnung findet. Erst nach gut 20 Seiten Diskussion des bürgerlichen Bewusstseins und der ihm entsprechenden Theorie von René Descartes bis Edmund Husserl fällt die Wendung „völkische Ideologie“.2

Für die Zurückhaltung gibt es einen strategischen Grund – Horkheimer hatte der Zeitschrift eine Vermeidung allzu politisierter Begrifflichkeiten auferlegt, um ihr Erscheinen zu sichern3 –, aber auch einen systematischen. Denn die Annahme eines gegebenen „Wir“ in der Welt, wie es die völkische Ideologie postuliert, ist für Horkheimer das „direkte Gegenteil“ zum zuvor ausführlich entwickelten bürgerlichen Denken des „Ich“, das der Welt gegenübersteht. Doch genau darin entsprechen sie sich auch spiegelbildlich: Denn beide Ideologien, die bürgerliche und die völkische, entsprängen einem für den Kapitalismus konstitutiven Widerspruch, und verfehlten ihn zugleich: Die Welt wird zwar mit den wachsenden Fähigkeiten zur Naturbeherrschung mehr und mehr von den Menschen selbst gemacht, dies geschieht aber ohne einen bewussten, gemeinsamen Plan, sondern ergibt sich – quasi naturwüchsig – aus dem Widerstreit der Einzelinteressen. Als Einzelne sind die Menschen daher dem ausgeliefert, was sie als Gattungswesen selbst hervorgebracht haben. Die Arbeiter:innen erfahren diesen Widerspruch aufgrund ihrer Klassenposition und Stellung im Produktionsprozess auf besonders drastischer Weise – zumal in den unvermeidlichen Krisen, in die die kapitalistische Wirtschaftsweise periodisch geraten muss. Doch die systemimmanente Widersprüchlichkeit lässt sich eben, wie sie gerade erneut demonstriert hatten, nicht nur progressiv aufheben, sondern auch regressiv auflösen: im Aufgehen in der Volksgemeinschaft und in der totalen Mobilmachung. Zwei Jahre später und nur wenige Tage, nachdem die deutsche Wehrmacht Polen überfallen hat, bricht Horkheimer in einer wütenden Liberalismus-Abrechnung das Ganze daher auf den nun doch ziemlich markigen, aber darum noch nicht falschen Satz herunter, dass „wer […] vom Kapitalismus nicht reden“ wolle, „auch vom Faschismus schweigen“ solle.4 Eine derart zitierbare Sentenz ist ihm nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr ganz geheuer. In die zweibändige Sammlung seiner Texte, die in den politisierten Sechzigerjahren erscheint, nimmt Horkheimer „Die Juden und Europa“ nicht auf, wie er dieser Veröffentlichung ohnehin nur widerwillig und auf Drängen seines Verlags S. Fischer zustimmt, dem gegenüber er jedoch auf dem distanzierenden Untertitel „eine Dokumentation“ besteht. Die Zirkulation in der Neuen Linken verhindert das nicht: Die Einleitung zur von Wolfgang Abendroth herausgegebenen Textsammlung Faschismus und Kapitalismus trägt schon 1967, ein Jahr vor dem Erscheinen der Bände, den Satz stolz als Wappenspruch.5

Das drängende Problem für die Kritische Theorie der Dreißigerjahre ist geradezu ein umgekehrtes, nicht die allzu große Popularität, sondern „dass die kritischen Urteile über die sozialen Verhältnisse bei den Betroffenen, in deren Namen sie ja ergingen, nicht auf Zustimmung hoffen konnten“.6 Wie ist das Verhältnis zwischen der Kritik an Herrschaft und den Beherrschten, die sie doch abschaffen müssen, aber zu denken, wenn von einer Übereinstimmung nicht mehr einfach ausgegangen werden kann? Horkheimer setzt zu einer dialektischen Volte an: „Die Einheit der sozialen Kräfte, von denen die Befreiung erwartet wird, ist, im Sinne Hegels, zugleich ihr Unterschied, sie existiert nur als Konflikt […].“ Die Wahrheit rettet sich dabei auf die Seite der Einzelnen, zu den Intellektuellen, die dann, wie Horkheimer nun ja auch ganz konkret, im Exil sitzen. Das aber verwandelt auch das Verständnis der Theorie. Was passiert mit ihr, die doch dem Wortursprung nach Anschauung, Verallgemeinerung, Erklärung sein sollte, wenn man sie als polemisch im Sinne von polémos – der Krieg – betrachten muss, immer schon als Partei in der politischen Auseinandersetzung und zwar nicht zuletzt der im eigenen Lager? Horkheimer löst das Problem, das sich unter anderen Vorzeichen bereits Zetkin und Trotzki gestellt hatte, indem er die Einheit der Gegensätze walten lässt:

Wird jedoch der Theoretiker und seine ihm spezifische Aktivität mit der beherrschten Klasse als dynamische Einheit gesehen, so daß seine Darstellung der gesellschaftlichen Widersprüche nicht allein als ein Ausdruck der konkreten historischen Situation, sondern ebensosehr als stimulierender, verändernder Faktor in ihr erscheint, dann tritt seine Funktion hervor.7

Dem historischen Auftrag der Arbeiter:innenklasse, nämlich sich selbst (und damit die Menschheit) zu erlösen, heißt das, nützen die Intellektuellen beizeiten am besten, wenn sie ihr vehement widersprechen.

So ist paradoxerweise der Moment, in dem der Kritischen Theorie ihre Verwirklichung als emanzipatorische Praxis misslingt, für Horkheimer mit ihrer ungeheuren Aufwertung verbunden. „An der Existenz des kritischen Verhaltens […] hängt heute die Zukunft der Humanität.“8 Die Puddingprobe, die der Kritischen Theorie als Kritik ums Ganze nach Horkheimer alleine bleibt,9 steht jedenfalls weiterhin aus. Horkheimer selbst wird in den Nachkriegsjahren zunehmend pessimistisch, was ihre Chancen angeht. Im Anschluss an eine solche skeptisch gewordene Kritische Theorie sind nun gerade die Inkommensurabilität oder Präzedenzlosigkeit der Shoah, die Feststellung, dass sich die industrielle Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden nicht aus dem Kapitalismus oder sonst einer ihr vorgängigen Ursache herleiten lasse, Ausgangspunkt eines neuen Nachdenkens über den Nationalsozialismus, den Dan Diner deshalb schließlich als „Zivilisationsbruch“ charakterisiert. Horkheimer selbst verteidigt zunehmend die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft, der der Faschismus doch seiner früheren Analyse nach entsprungen war. In ihnen erblickt er nun das beste Mittel gegen die Wiederholung der Geschichte.

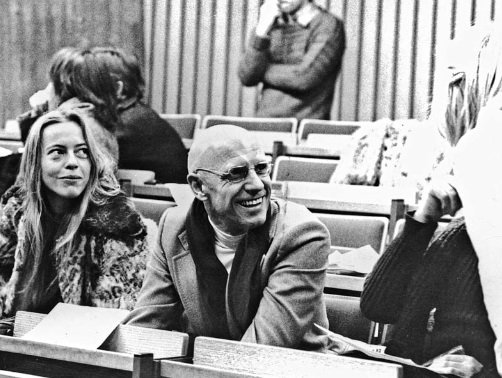

Paris, 1977: Einem anderen Philosophen waren schon wenige Jahre nach Mandels Überlegungen jede Anrufung einer wissenschaftlichen Wahrheit, die er nur noch in Verbindung mit Fragen der Macht zu denken vermochte, genauso wie der Bezug auf eine irgendwie geartete Totalität, dem die Gesellschaftstheorie in Nachfolge Marx’ Mandel und Horkheimer zufolge überhaupt erst ihre Überlegenheit verdankt, suspekt geworden. Entschieden wendet sich Michel Foucault 1977 gegen die „Terroristen der Theorie“, „Bürokraten der Revolution“ und „Funktionäre der Wahrheit“, als die er besonders die Marxist:innen seiner Zeit identifiziert. Ihr Versuch, die „reine Ordnung der Politik“ zu bewahren, ist nicht nur den Strategien des „Hauptfeind[s]“ Faschismus heillos unterlegen, sondern kann, so suggeriert der kurze Text provokant, sogar zu seinem Komplizen werden.10 Es gibt, so kann man mit Foucault sagen, auch einen faschistischen Antifaschismus. Ihn gilt es zu hintertreiben. Emphatisch warnt Foucault deshalb vor der Sehnsucht nach der „alles umfassenden Theorie“, vor der Fixierung auf Einheit und der paranoiden Angst vor Abweichungen und Verrat.11 Stattdessen schlägt er vor, das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in einer ganz anderen, für das marxistische wie auch das bürgerliche Theorieverständnis dieser Jahre völlig fremdartigen Weise zu fassen: „Verwendet die politische Praxis als einen Intensifikator des Denkens und die Analyse als einen Multiplikator der Interventionsformen und -bereiche der politischen Aktion.“12 Es handelt sich um die fünfte von sieben Aufforderungen, die Foucault im Vorwort zur englischen Übersetzung von Gilles Deleuzes und Félix Guattaris Anti-Ödipus aus dem dicken Buch der zwei Kollegen ableitet, das er pointiert als eine „Einführung in das nicht-faschistische Leben“ liest.13

Foucault weiß sich in diesem Manöver im Einklang mit den Autoren, bei denen es wenige Jahre später in einem weiteren gemeinsamen Buch heißen wird: „Es gibt keinen Unterschied zwischen dem, wovon ein Buch handelt, und der Art, in der es gemacht ist. […] [M]an soll in einem Buch nicht etwas verstehen, sondern sich vielmehr fragen, womit es funktioniert […].“14 Von dieser Warte werden sie rückblickend noch dem Anti-Ödipus ihr Ungenügen aussprechen. Das Besondere dieser Theoriesprache sieht Foucault aber auch hier schon genau. Er beschreibt ihre Autoren als Trapper, Fallensteller. Doch anders als die traditionelle Rhetorik, die auf Überwältigung setzt und dann besonders wirksam ist, wenn die Manipulierten das gar nicht bemerken, sollen die „Fallen des Humors“, die den Anti-Ödipus nach Foucault auszeichnen, in geradezu entgegengesetzter Weise die Lesenden in die Lage versetzen, das Buch an jedem beliebigen Punkt zu betreten – und vor allem: es auf schnellstem Wege auch wieder zu verlassen. Sie sind, so Foucault, eine „Einladung“. Dass der Anti-Ödipus trotz seines enormen Witzes und der literarischen Verfahren, die in ihm Anwendung finden, eben nicht verführerisch sein darf, ist auch deshalb wichtig, weil die Verführung seit langem als Moment des Faschismus identifiziert worden war. Doch missverstünde man die faschistische Verführung, betrachtete man sie als einen Betrug mit Betrüger und Betrogenen, wie es in entschuldigender Absicht gern geschieht. Vielmehr muss man sie als kollaborative Dynamik fassen, die Leo Löwenthal bereits 1949 in amerikanischen Agitationsreden herausarbeitet hatte: Diese Verführten wollen die Verführung, wobei laut Löwenthal ohnehin nicht immer genau festzustellen ist, wer gerade in welcher Rolle agiert.15 Der Faschismus schließt hier also an ein Wunschgeschehen an, wenn er, wie es wieder bei Foucault heißt, „uns die Macht lieben und genau das begehren lässt, was uns beherrscht und ausbeutet“.16 Und genau das macht ihn in Foucaults Augen derart bedrohlich.

Dass das Begehren auf allen Ebenen der Politik im Spiel ist – wie auch die Politik auf allen Ebenen des Begehrens –, ist für Foucault, Deleuze und Guattari ausgemacht. Und weil der Faschismus sich aus dieser Perspektive eben auch und vielleicht besonders in mikrologischen Prozessen entfaltet – in der Beziehung und unter Freunden, in der Familie, der Schule, der Fabrik, ja in jeder einzelnen, weil er uns unter die Haut geht – wird die Lebensführung zur antifaschistischen Praxis. Ihr Ort ist der Alltag. Diese Privilegierung des Kleinen und Alltäglichen gegenüber dem Großen, den Massenorganisationen, Institutionen und Strukturen, die Foucault hier ausgesprochen lustvoll betreibt, ist ganz im Schwung der Alternativkultur der Zeit.17 In ihr wird der Anti-Ödipus zu einem Kultbuch. Dabei hatten Deleuze und Guattari die schlichte Gegenüberstellung doch eigentlich unterlaufen wollen, wie sie die politische Philosophie zuvor jahrhundertelang unter umgekehrten Vorzeichen in ihrer Aufwertung des Großen und Entwertung des Kleinen betrieben hatte. Nun hatten sie also selbst die „alles umfassende Theorie“ geschrieben, vor der Foucault warnt, oder werden zumindest so gelesen. Das Missverständnis motiviert sie jedenfalls zu einem Sequel, dass seinen schon nicht ganz schlanken Vorgänger schließlich um viele Hundertseiten übertreffen, dem Jahr 1933 ein ganzes Kapitel widmen, und ihren deutschen Verlag Merve dazu nötigt wird, vom Einheitsformat ihrer eigentlich nur postkartengroßen Bücher abzuweichen.

Deleuzes älterer Bruder Georges starb bei der Deportation nach Buchenwald. Guattari empfing wichtige Impulse in der Zusammenarbeit mit Jean Oury, der seit den späten Vierzigerjahren in der Klink Saint-Alban, einem Zentrum psychiatrischer Innovationen und des Widerstands gegen das Vichy-Regime und den Nationalsozialismus, tätig war, bevor er 1953 die experimentelle Psychiatrie La Borde gründete. Es gibt also durchaus persönliche Betroffenheiten und Bezüge. Und doch bleibt es merkwürdig, dass am Ende des roten Jahrzehnts (Gerd Koenen), im Frühling der italienischen Autonomia und dem Deutschen Herbst der Roten-Armee-Fraktion, als computergestützte Rasterfahndung auf der einen, der Tunix-Kongress auf der anderen Seite das zähe Ende des bewaffneten Kampfs in den Metropolen einläuten, gerade die Erklärung des Faschismus zum Prüfstein des Poststrukturalismus wird. Foucault jedenfalls beginnt sein Vorwort von 1977 mit der Vermutung, dass sich das Terrain der Kämpfe gewandelt habe. Die folgenden Jahre befassen sich die drei Theoretiker auf ganz unterschiedliche Weise mit den neuen, tief ins Leben jeder und jedes Einzelnen eindringenden Regierungsformen und Technologien, sowie mit den Schwierigkeiten, die das sowohl den traditionellen Widerstandsformen als auch der Kritik der Intellektuellen bereitet. Ihre Wege trennen sich darüber, doch die Anziehungskraft des Faschismus hört nicht auf, ihr Denken herauszufordern.

In der Auseinandersetzung mit dem Faschismus geraten Gewissheiten der Kritik ins Wanken; Erkenntnisweisen, Formgebung und Vermittlungsinstanzen der Theorie werden deshalb zum Gegenstand der Auseinandersetzung wie zum Anlass von Experimenten. Könnte es sein, dass an den Faschismustheorien der Vergangenheit nicht nur ihr jeweiliges Verständnis des Faschismus aufschlussreich ist (von dem man dann prüfen kann, ob es richtig oder falsch ist), sondern auch ihr Ringen damit, ihm theoretisch überhaupt in einer Weise zu begegnen, die zu seiner Verhinderung beiträgt? Genau an diesen oft wenig beachteten Bruchstellen der Faschismustheorie, wo sich der ohnehin notorisch schwierige Zusammenhang von Theorie und Praxis am Faschismus beweisen muss und sich die Theorien darüber selbst problematisch werden, da also, wo sich Fragen des Verstehens und Fragen des Verhinderns zugleich intim verschränken und unversöhnlich aufeinanderprallen, lassen sich möglicherweise Hinweise für eine Gegenwart entdecken, in der sich Mandels Frage „Was ist dieser Faschismus?“ trotz über hundert Jahren der Antwortversuche als eine unerledigte aufdrängt.

References

- Honneth, Axel (2020): Gibt es ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse? Versuch der Beantwortung einer Schlüsselfrage kritischer Theorie, in: Ders: Die Armut unserer Freiheit. Aufsätze 2012–2019, Berlin: Suhrkamp, S. 290–319, hier S. 318f.

- Horkheimer, Max (1988): Traditionelle und kritische Theorie, in: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 4: Schriften 1936–1941, Frankfurt a. M.: S. Fischer, S. 162–216, hier S. 184.

- Später, Jörg (2024): Adornos Erben. Eine Geschichte aus der Bundesrepublik, Berlin: Suhrkamp, S. 30; Vgl. auch die Darstellung zur redaktionellen Bearbeitung von Walter Benjamins Kunstwerk-Aufsatz, Lindner, Burkhardt (2012): Kommentar, in: Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Berlin: Suhrkamp, S. 317–544, hier S. 332–342.

- Horkheimer, Max (1988a): Die Juden und Europa, in: Ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 4: Schriften 1936–1941, Frankfurt a. M.: S. Fischer, S. 308–331, hier S. 308f.

- Griepenburg, Rüdiger, Jörg Kammler und Kurt Kliem (1967): Einleitung. Zur Theorie des Faschismus, in: Wolfgang Abendroth (Hrsg.): Faschismus und Kapitalismus. Theorien über die sozialen Ursprünge und die Funktion des Faschismus, Frankfurt a. M.: EVA 1967, S. 5–18, hier S. 5.

- Honneth, Axel (2009): Vorwort. In: Robin Celikates: Kritik als soziale Praxis. Gesellschaftliche Selbstverständigung und kritische Theorie, Frankfurt a. M.: Campus, S. 9–13, hier S. 9.

- Horkheimer 1988, S. 189.

- Ebd., S. 216.

- Ebd., S. 195.

- Foucault, Michel (2003): Vorwort (zu Gilles Deleuze und Félix Guattari: Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, New York: Viking Press, S. XI–XIV), in: Ders.: Dits et Ecrits. Schriften, Bd. 3: 1976–1979. Übers. v. Hans-Dieter Gondek, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, S. 176–180, hier S. 178.

- Ebd., S. 177, S. 179.

- Ebd., S. 179f.

- Ebd., S. 179.

- Deleuze, Gilles und Félix Guattari (2005): Tausend Plateaus: Kapitalismus und Schizophrenie 2. Übers. v. Gabriele Ricke und Ronald Voullié. Berlin: Merve, S. 13.

- Löwenthal, Leo (2021): Falsche Propheten. Studien zur faschistischen Agitation, Berlin: Suhrkamp, S. 20.

- Foucault 2003, S. 178.

- Ebd., S. 179.

SUGGESTED CITATION: Paul, Morten: Verstehen/Verhindern II. Vier Theorieszenen der Faschismustheorie, in: KWI-BLOG, [https://blog.kulturwissenschaften.de/verstehen-verhindern-ii/], 27.11.2024